放在五年前, 小托福 850 分绝对是家长圈里的 “炫耀资本”,贴在朋友圈能引来一片羡慕。可现在,当有家长晒出这个分数时,评论区往往是 “还不错,但想进 XX 学校可能不够”“我们班好几个 880 + 的”。曾经的 “香饽饽” 为何突然 “降温”?答案藏在 小托福竞争的 “新维度” 里。

维度一:从 “分数绝对值” 到 “相对竞争力” 的转向

过去, 小托福分数更像 “绝对值游戏”—— 只要达到 850 分,就意味着超过了绝大多数考生,能稳稳占据优势。但现在,随着报考人数从 2019 年的 10 万人次飙升至 2024 年的 35 万人次,“分母” 急剧扩大,分数的 “相对竞争力” 变得更重要。 某教育机构的分析报告显示,2019 年 850 分能超过 92% 的考生,到 2024 年只能超过 71%。这意味着,同样的分数,五年前是 “前 10% 精英”,现在却成了 “前 30% 竞争者”。当越来越多的人涌入高分段,850 分的 “稀缺性” 自然大打折扣。

维度二:从 “单一分数” 到 “能力组合拳” 的升级

小托福的竞争早已跳出 “唯分数论”,转向 “分数 + 附加能力” 的组合比拼。现在的优质学校更看重 “高分背后的能力支撑”,而 850 分往往被贴上 “应试痕迹重”“实际应用弱” 的标签。

北京某国际高中的招生官直言:“我们见过太多 850 分的学生,能把阅读选项分析得头头是道,却在课堂讨论时连简单观点都表达不清。” 相比之下,那些 830 分但能流畅进行英文辩论、独立完成英文项目报告的学生,反而更受青睐。这种对 “能力组合” 的追求,让单纯的 850 分显得越来越单薄。

维度三:从 “短期冲刺” 到 “长期轨迹” 的关注

过去,很多学生通过两三个月的集中刷题 “突击” 到 850 分,就能拿到不错的结果。但现在,学校更关注 “分数背后的成长轨迹”—— 是靠短期集训 “昙花一现”,还是通过长期积累 “稳步提升”。

上海某双语学校的入学评估体系中,“分数成长曲线” 占比达 30%。他们发现,短期内冲到 850 分的学生,进入高中后英语能力下滑的比例高达 40%;而那些从 780 分到 820 分再到 870 分,用一年时间逐步提升的学生,后续适应力更强。这种对 “长期主义” 的偏好,让 “突击型 850 分” 失去了竞争力。

维度四:从 “国内比拼” 到 “全球参照系” 的扩容

随着小托福在全球范围内的普及,其分数评价体系正在接入 “全球参照系”。在北美地区,优秀初中生的小托福平均分已达 890 分;在新加坡,顶尖中学的入学门槛更是高达 900 分。

当国内学校的视野逐渐与国际接轨,850 分放在全球考生中就显得 “不够突出”。某国际教育集团的负责人透露:“我们现在会把学生的小托福分数换算成全球排名,850 分对应的全球排名在 20% 左右,很难满足我们对‘国际型人才’的筛选标准。”

面对新维度:该如何让分数 “保值”?

既然竞争维度已经升级,单纯追求 850 分显然不够。给考生和家长三点建议:

第一,打造 “分数 + 专项能力” 的组合优势。比如在保证总分的同时,强化一项核心能力 —— 阅读强的可以尝试英文原著批注,听力好的可以练习新闻复述,让分数有 “能力背书”。

第二,记录 “可视化的成长轨迹”。保留每次模考的错题分析、阅读笔记、写作草稿,用这些 “过程性材料” 证明分数提升是能力积累的结果,而非短期突击。

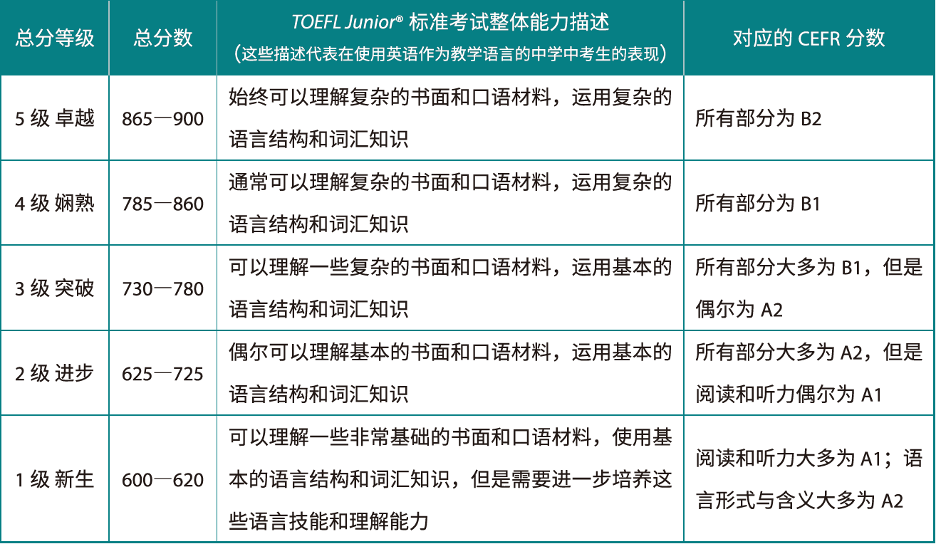

第三,对标 “国际标准” 而非 “本地平均”。关注全球考生的分数分布和能力要求,比如参考 ETS 官方发布的 “全球能力等级描述”,明确 850 分对应的实际语言应用场景,避免陷入 “闭门造车” 的误区。

小托福 850 分不再吃香,不是分数本身贬值了,而是竞争的维度变了。当大家都在拼 “新维度竞争力” 时,停留在旧认知里的分数自然会被淘汰。与其纠结 “850 分够不够”,不如思考 “如何让分数更有含金量”—— 这才是应对内卷的核心逻辑。

|